『Kiyoshi Yamashita』 ~Japanese outsider art の旗手、その実像~

「僕は 八幡学園に六年半も居るので 学園が飽きてほかの仕事をやらうと思ってここから逃げていかう(行こう)かと思っているので へたに逃げると学園の先生につかまってしまふので 上手に逃げようと思って居ました」

山下 清は、初めて放浪に出たときの動機を、こう日記に書き綴っている。

山下 清は大正11年3月、現在の東京都台東区日本堤に生まれた。翌年の関東大震災では家が全焼。

更に3歳の時重い病気にかかり、3カ月間高熱にうなされ続け、歩けなくなる程の重篤状態に陥る。運良く一命は取りとめたが、これがきっかけで軽い言語障害となり、更にそれが知的障害へと進行した。

その後小学校に入学するが、言語障害・知的障害のために周囲の子供達から虐められるようになる。

温厚な性格の清は、子供達からの虐めには取り合わず、虫取りをしたり家にこもって絵を描くなど、孤独な毎日を過ごしていたが、だんだんとエスカレートしていく虐めからか、ついには暴力沙汰を起こす様になってしまう。父親の病死などとも重なり、思いあまった母は、彼を千葉県の養護施設「八幡学園」へ入園させることに...。

八幡学園で新たな生活を始めた清は、学園長の式場 隆三郎(しきば りゅうざぶろう)による学園教育の一環として行われていた「ちぎり絵」との出会いをきっかけに、その画才を開花させた。そして、独自の技法による「貼り絵」へと発展させていったのだ。作品を間近で見ないと解りづらいのだが、神経質に敷き詰められた1つ1つのピースには全く隙間が無く、一見すると普通の絵画の様な精巧さで仕上げられている。その集中力たるや、まるで、虐めや父親の死などによる心のキズを振り払うかの様でもあり、どこか無意識に「貼り絵」という作業に心の安定を求めていた様でもある。

学園長であると同時に清の師でもあった式場は、若い頃から文芸の世界に憧れ「白樺派」の作家たちや柳 宗悦など、民芸運動にかかわる人たちと親交をもっていた。そのことから、文芸や芸術創造活動と人の精神的な問題とのかかわりに関心を持つようになり、精神医学の分野からゴッホに関心を寄せていた。当然のことながら清の才能にもいち早く注目していた式場は、その後の清の創作傾向にも少なからず影響を残している。そして、彼を全国に宣伝すると共に、その後の山下 清を物心両面から支えていくこととなる。

しかし、次第に清の心は満たされなくなっていった。学園で作品制作に没頭していた清だったが「この学園生活自体に束縛されている」と思うようになり、学園に入る前の自由で気ままな時間を求めるようになっていったのだ。

そして昭和15年の終わり、清は突然八幡学園から姿を消した。この時18歳。

日記には、「もうじき兵隊検査があるので もし甲種合格だったら兵隊へ行ってさんざんなぐられ 戦地へ行ってこわい思いをしたり 敵のたまに当たって死ぬのが一番おっかないと思っていました」とある。彼は、学園生活や徴兵から逃げ出すことを、必ずしも「卑怯」とか「悪」だとは考えず、自分の正直な気持ちを表現した正しい行動として捉えていた。山下清が放浪に出た理由は「学園生活への飽き」であり、「戦争出征回避」であった。しかし、根底にあったのは「自由でいたい」という切なる願望だったのではないか。

清の放浪生活は、暑い季節は北へ、寒くなってくると南下するといった、まさに本能の赴くままの旅だった。そして、この放浪で清が求めたものは、何もしないで「ボ~ッ」としていることであり、この「ボ~ッ」としている時間こそ、清にとっては最高に自由で幸福な空間だったのである。

映画や舞台、TVドラマでは、放浪先で絵を描き、さまざまな感動と共に各地に作品を残していく、というストーリーになっているが、実際の放浪では殆ど絵を描くことは無かった。しかし映画やドラマのおかげで、一宿一飯の恩義に「画伯が描き置いた絵」という贋作が多くて困ると、作品の殆どを所有する実弟 山下辰造氏は嘆いている。また、清自身いずれの画壇にも所属していなかった為、日本の芸術界からは完全に無視され続け、その人気とは裏腹に未だ作品に対する正当な評価を得ていない(正しく鑑定ができる人が少ない)。

当時は、ドラマの影響からか、面白おかしく取り上げられることが多かったので、本人もかなり悩んでいたそうだ。そのことから言動にも注意し、着るものにもこだわっていたのだとか...。今でもトレードマークの様に語られる「ランニングシャツに半ズボン姿」で外出することもなく、リュックサックも放浪時使用していた期間は2年弱で、実際には風呂敷やみかん箱を抱えながらの放浪だったそうである。本当の山下 清は、自分で生地を選んで仕立てたジャケットにベレー帽をかぶる、というオシャレさんだった。そして、どちらかと言えば小柄な体型で、芦屋雁之助や塚地武雅の様に恰幅(かっぷく)が良かったわけでもない。

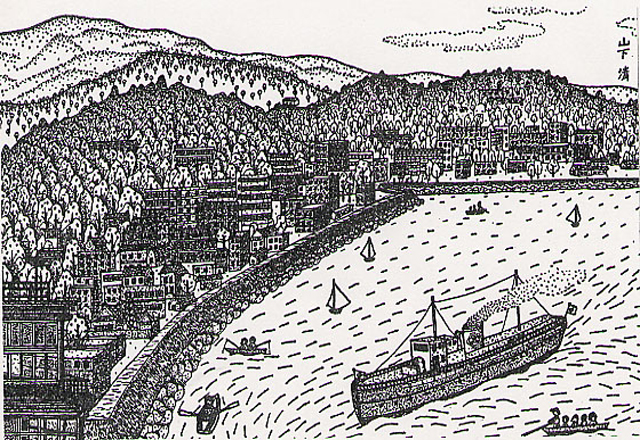

本人も「ぼくは放浪している時 絵を描くために歩き回っているのではなく きれいな景色やめずらしい物を見るのが好きで歩いている 貼絵は帰ってからゆっくり思い出して描くことができた」こう語っている通り、旅先で見た風物を自分の脳裏に鮮明に焼き付け、実家や八幡学園に帰ってから自分の記憶によるイメージを描いていた。数ヶ月間、時には数年間の放浪生活から帰った彼は、驚異的な記憶力により、自分の脳裏に焼きついた風物を、極めて正確にそして鮮明に再現していたのだ。しかも、山下 清のフィルターを通したイメージは、実際の風物より色鮮やかで暖かい画像となり、それが独特の仕上がりとなっていった。

余談ではあるが、この様な事実から、彼は映画「レインマン」のモデルにもなった、驚異的な記憶力を持つアメリカ人 Kim Peek などと同じ「サヴァン症候群」だった可能性が高い、とされている。

山下は1971年、49歳で没した。

特に花火が大好きで、各地の花火大会の様子を作品に残している(「長岡の花火」などが有名)。そんな彼は「みんな爆弾なんかつくらないで きれいな花火ばかりつくっていたら きっと戦争なんて起きなかったんだな」と...。

晩年は「東海道中五十三次」をモチーフとしたシリーズ作品にとりかかっており、1969年に眼底出血で倒れながらも、55枚のシリーズを素描画としてほぼ完成させていた。本来は素描の後で石版画にし、次いでカラーの貼り絵にする構想があった様だが、これは当人としても「80歳までかかる大プロジェクトだ」という認識があったのだとか。

今更ではあるが、 清は必ずしも描くことが好きではなかった。

「仕事だからな」と自宅で朝10時頃から描き始め、休憩をとりながら、夕方5時頃には「ピタッ」と止めていたという。本当はボンヤリ何もせずに居ることが好きだったので、五十三次を描くなど彼にとっては「なまけものと言われたくない」一心での努力以外の何物でもなかった。

何かの本で読んだのだが、その文章には「山下 清と同じ施設で生活し、式場から指導を受けた人達の中には、山下 清と同じくらい才能がある、と思われる人達が何人もいたが、彼らは仕事を覚えて行くうちに、その才能をなくしてしまった」とある。

それは、仕事や日常生活に追われて絵を描いたりする時間がなくなってしまったり、他に興味が移ってしまったからなのではないか、という。

その文章では更に「山下 清が山下 清でありえた理由」として

「それは彼が他の何事も出来なかったから」と結んでいる。

天才とは、案外その様につくられるのではなかろうか...。少なくとも私には、的を射た意見に思える。

山下 清にとって「絵を描く」ことは、仕事であって「生きる為の義務」だったのだろう。

ただただ美しい景色を静かに眺めたり、一人の時間をゆったりと過ごしたかった彼にとっては、その宝の様な記憶を「貼り絵」として表現することに、なんの意味があっただろう...。

ドラマや映画に描かれた「裸の大将」と違って本当の山下 清は、その表情を殆ど変えることが無かったと聞く。

そんな自分の無表情を補うかの様に、あれ程表情豊かな作品を数多く残したのだろうか?

Text by wk